デスビとは何か基本的な仕組みと役割

デスビの基本的な定義と名称の由来

キャラバン QGE25 ディストリビューター デスビ リビルト リビルド 22100-VJ262 保証付 車検 修理 エンジン 要適合・在庫確認&コア返却

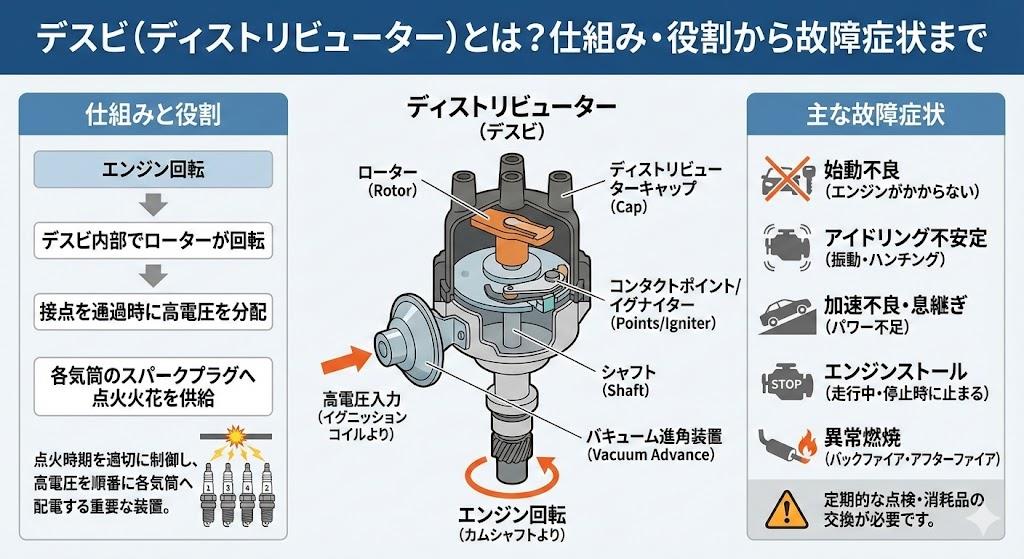

デスビとは「ディストリビューター(Distributor)」の略称で、日本語では「分配器」という意味を持ちます。この部品は火花点火内燃機関の点火装置を構成する重要な部品の一つで、点火電流を各気筒の点火プラグに分配する装置として機能します。

英語の「distributor」が「分配器」を意味することからも分かるように、デスビの主な役割は電流の分配にあります。エンジンの気筒数に合わせて、イグニッションコイルから発生した高圧高電流を適切なタイミングで各スパークプラグに送り届けることで、エンジンの正常な燃焼を支えています。

自動車愛好家の間では「デスビ」という略称が一般的に使われており、メンテナンスや故障診断の際にも頻繁に登場する用語となっています。

デスビの構造と各部品の機能

デスビは複数の重要な部品から構成されており、それぞれが精密に連携して動作します。

主要構成部品:

- ディストリビューターシャフト(デスビシャフト):エンジンの回転と同期して駆動される回転軸

- ディストリビューターローター(デスビローター):回転する腕木構造で、電流を各気筒に分配

- ディストリビューターキャップ(デスビキャップ):固定された円筒形の保護カバー

デスビシャフトはクランクシャフトから歯車などを介して動力を受け取り、4サイクルエンジンではクランクシャフト2回転に対してデスビシャフトが1回転する比率で動作します。

デスビローターは回転中心に入力電極を持ち、端部に出力電極を備えています。4サイクル機関では腕木が1本、2サイクル機関では180°の位相差で2本の腕木が配置されています。

デスビキャップは中心部の入力電極でイグニッションコイルからの電流をデスビローターに伝え、円筒の内壁周縁にはシリンダー数と同数の出力電極が設けられています。

デスビの点火タイミング制御メカニズム

デスビの最も重要な機能の一つが、エンジンの運転状況に応じた点火タイミングの最適化です。

点火タイミングの基本原理:

混合気が燃焼して最大圧力に達するまでには一定の時間が必要で、その最大圧力に達するタイミングはピストンが上死点を過ぎてから約10度付近が最適とされています。しかし、ピストンスピードはエンジン回転数に同期して変化するため、実際のエンジン回転状況によって最適な点火タイミングは変わります。

進角装置の種類:

- ガバナ進角装置:エンジン回転数に応じて変化する遠心力によって進角を制御

- バキューム進角装置:エンジン負荷(スロットルバルブ開度)に応じて変化するエンジン負圧を検出して進角を調整

ガバナ進角装置は、エンジン回転数が高くなるほど点火をしてからピストンが進む角度が速くなるため、エンジン回転数に応じて点火タイミングを早める必要性に対応します。

一方、バキューム進角装置は、スロットルバルブ開度が小さい状態(負圧大)で混合気量が少なくなり燃焼速度が遅くなることに対応し、良好な燃焼状態を維持するために機能します。

デスビの故障症状と診断方法

デスビの故障は様々な症状として現れ、エンジンの不調や始動不良の原因となることがあります。

主な故障症状:

- スパークプラグの火花が一切飛ばない

- 高回転時の着火ミス

- アイドル回転の不安定

- 不完全燃焼による排ガスのガソリン臭

- エンジンの始動不良

故障の種類と原因:

🔧 機械的故障

デスビ内部のベアリングやシャフトの摩耗により、茶色の粉塵が発生することがあります。これは機械的な末期症状の一つとされ、放置すると軸の固着、カムシャフトのロック、バルブとピストンの衝突、最終的にはエンジンブローにつながる可能性があります。

⚡ 電気的故障

イグニッションコイルやイグナイタの不調により、スパークプラグに適切な電流が供給されなくなります。この場合、火花が飛ばないという症状が現れます。

🔍 診断方法

故障診断では、まずスパークプラグの火花の有無を確認し、次にイグニッションコイルの抵抗値測定やイグナイタの導通チェックを行います。また、デスビキャップのヒビや損傷、ハーネスのショートや断線なども点検項目に含まれます。

デスビのメンテナンスと現代の電子制御への移行

デスビのメンテナンスは、エンジンの性能維持において重要な作業です。

主要なメンテナンス項目:

- ポイントギャップ調整:点火系に直接影響するため、適切な調整が必要

- 点火タイミング調整:不良だと不完全燃焼や起動不良の原因となる

- デスビキャップの点検:ヒビや損傷、電極の摩耗状況を確認

- ローターの点検:接触不良や摩耗の有無をチェック

適切なメンテナンスを行うことで、エンジンの回転が見違えるほど安定し、燃費や出力の向上も期待できます。

現代の電子制御システムへの移行

近年の自動車では、デスビに代わって電子制御式の点火装置が主流となっています。これらのシステムでは、ECU(エンジンコントロールユニット)が各種センサーからの情報を基に、より精密な点火タイミング制御を実現しています。

電子制御システムの利点。

- より精密な点火タイミング制御

- メンテナンスの簡素化

- 耐久性の向上

- 燃費効率の改善

しかし、クラシックカーや旧車においては、デスビが今でも重要な役割を果たしており、適切な知識とメンテナンス技術が求められています。

デスビの理解を深めることで、自動車の点火系統全体の仕組みを把握でき、より効果的なメンテナンスや故障診断が可能になります。特に旧車愛好家にとっては、デスビの知識は愛車を長く維持するための必須スキルと言えるでしょう。

4495 純正 ハチロク AE86 4AG 4A-GE 16バルブ デスビ デストリビューター オス/メスカプラー コネクター 配線付き 部品 予備 リペアキット