スズライド発売日と市販化の最新動向

スズライド発売日に関する公式発表の詳細

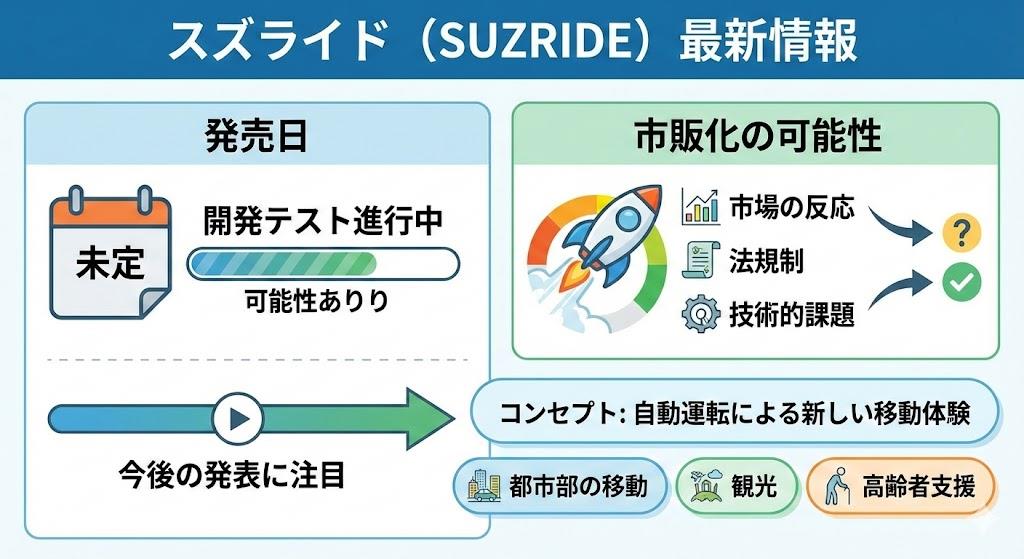

スズキの担当者によると、スズライドの市販化について「そう遠くない未来に市販化できるよう開発中」と明言している。2024年10月に開催された「ジャパンモビリティショー ビズウィーク2024」では、道路法保安基準を満たした参考出品車両が展示され、これをさらに進化させた量産モデルの開発が進められている。

具体的な発売日は未定だが、スズキ株式会社四輪電動車技術本部のEモビリティ開発部担当者は「市販を視野に入れた開発を進めている」と述べており、実用化に向けた準備が着実に進んでいることが伺える。

開発チームは特定小型原動機付自転車の規格に完全準拠した設計を行っており、法的な問題をクリアした状態での市販化を目指している。これまでのモビリティイベントでの反響も良好で、市場ニーズの高さが確認されている状況だ。

スズライド市販化に向けた技術的課題と解決策

スズライドの市販化に向けて、スズキは複数の技術的課題に取り組んでいる。最も重要なのは、特定小型原動機付自転車の厳格な規格への適合だ。

車両サイズは全長1300mm×全幅600mm×全高1000mm(ミラー除く)という制限内で、最大限の実用性を確保する必要がある。バッテリーとモーターの配置、重量配分、そして安全性の確保が主要な技術的ポイントとなっている。

スズキは従来からセニアカーの製造で培った電動4輪モビリティの技術を活用しており、独立サスペンション機構による走行安定性の向上も実現している。最高時速20km/hという制限の中で、快適な乗り心地と操縦性を両立させる技術開発が進められている。

また、防水性能や耐久性の向上、メンテナンス性の確保など、実用車として必要な品質基準をクリアするための開発も並行して行われている。

スズライド価格予想と競合他社との比較分析

スズライドの価格については公式発表されていないが、特定小型原動機付自転車市場の動向から予想することができる。電動キックボードが10万円から30万円程度で販売されている中、4輪で高い安定性を持つスズライドは40万円から60万円程度になると予想される。

競合となる電動モビリティと比較すると、スズライドの最大の優位性は4輪による安定性と積載能力だ。従来の電動キックボードでは転倒リスクが高く、荷物の積載も困難だったが、スズライドはこれらの課題を解決している。

セニアカー市場では30万円から80万円程度の価格帯が一般的で、スズライドはより若い世代にも訴求できる価格設定が期待される。スズキの量産技術を活用することで、コストパフォーマンスの高い製品として市場投入される可能性が高い。

また、維持費の安さも大きなメリットとなる。ガソリン車と比較して燃料費が大幅に削減でき、税金や保険料も軽減される特定小型原付の優遇措置が価格競争力を高めている。

スズライド購入方法と販売チャネルの展望

スズライドの販売方法については、スズキの既存販売網を活用する可能性が高い。全国のスズキディーラーでの取り扱いが予想されるが、特定小型原動機付自転車という新しいカテゴリーのため、専門的な知識を持つ販売員の育成が重要になる。

オンライン販売の可能性も考えられるが、試乗体験の重要性を考慮すると、実店舗での販売が中心になると予想される。スズキは「移動のワクワク」を感じてもらうことを重視しており、実際に乗車体験できる環境の整備が不可欠だ。

購入手続きについては、16歳以上であれば運転免許が不要なため、従来の自動車購入よりも簡素化される可能性がある。ただし、安全運転講習や操作説明などのアフターサービスは充実させる必要がある。

メンテナンス体制についても、電動モビリティ特有の技術に対応できるサービス網の構築が進められている。バッテリー交換やモーター点検など、専門的な知識が必要な作業に対応できる体制整備が市販化の前提条件となっている。

スズライド活用シーンと社会的インパクトの可能性

スズライドの活用シーンは多岐にわたり、社会的なインパクトも大きいと期待されている。最も注目されるのは高齢者の移動手段としての活用だ。運転免許を返納した高齢者でも、16歳以上であれば運転可能で、4輪による安定性で安全な移動を実現できる。

若年層にとっては、部活動や通学、アルバイトなどの日常的な移動手段として魅力的だ。防水性のあるシートと110リットルの積載容量により、スポーツ用品や楽器なども運搬できる実用性を備えている。

商業利用では、宅配業務や施設内移動、観光地での移動サービスなど、様々な用途が考えられる。静音性の高い電動モーターにより、住宅地や観光地での騒音問題も解決できる。

環境面でのメリットも大きく、CO2排出量の削減に貢献できる。短距離移動における自動車利用を代替することで、都市部の交通渋滞緩和や大気汚染改善にも寄与する可能性がある。

地方部では、公共交通機関が不足している地域での移動手段として、地域活性化に貢献することも期待されている。コンパクトなサイズと手軽な操作性により、これまで移動に困難を感じていた人々の生活の質向上に寄与できる革新的なモビリティとして注目されている。