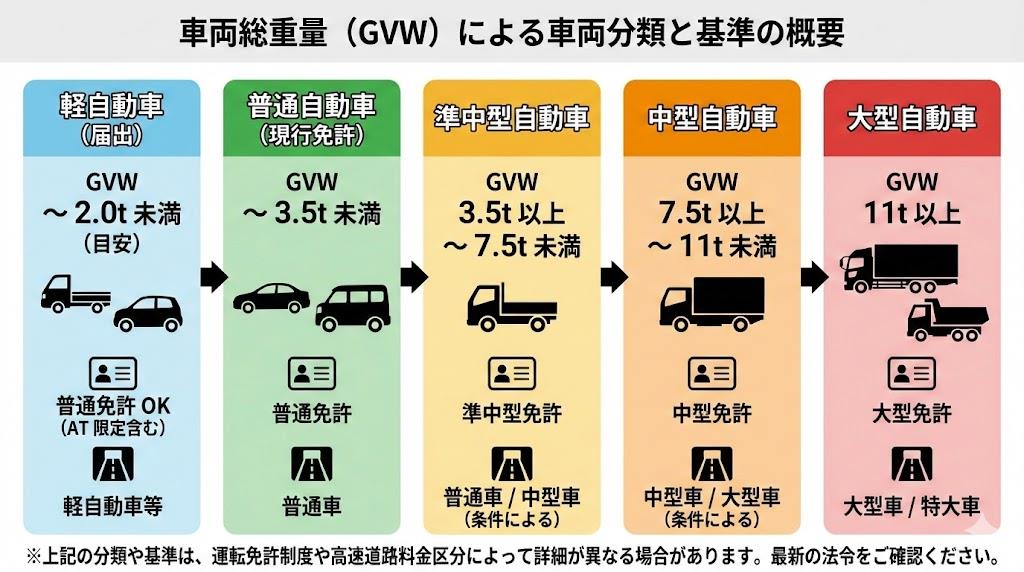

車両総重量一覧と分類基準

車両総重量の意味と定義

2トン 牽引ロープ のびるのびるロープ 車両総重量 1.5トン未満 安全張力 ワイヤーロープ NP-2 軽自動車 小型乗用車 緊急脱出 スタックや故障車のけん引に

車両総重量とは、車両本体の重量に乗員と積載物を含めた状態での総合的な重さを指します 。乗用車の場合は「車両重量+乗車定員×55kg」で計算され、貨物車については「車両重量+乗車定員×55kg+最大積載量」という計算式で求められます 。この車両総重量は、自動車の分類や運転免許の区分、自動車重量税の算出において重要な基準となっています 。

参考)車両総重量と積載量

車両総重量一覧による車種分類

- 普通車(乗用車):車両総重量3.5トン未満

参考)普通自動車免許とは。運転免許の区分と種類について|東京海上ダ…

- 軽自動車:車両総重量1トン程度(約700kg~1,000kg)

参考)軽自動車の重さをご存じですか?軽自動車にまつわる話 - イン…

- 小型トラック:車両総重量5.0トン未満

参考)大型・中型・小型トラックのサイズ・用途の違いをプロが解説 -…

- 中型トラック:車両総重量5.0トン~11トン未満

- 大型トラック:車両総重量11トン以上

これらの分類は道路運送車両法の保安基準に基づいて決められており、車両総重量や最大積載量によって明確に区分されています 。

参考)トラックの種類・サイズ・形状・寸法、小型・中型・大型のちがい…

車両総重量と運転免許の関係性

運転免許制度では車両総重量によって運転可能な車種が制限されています。平成29年3月12日以降に取得した普通免許では車両総重量3.5トン未満・最大積載量2.0トン未満・乗車定員10人以下の車両のみ運転可能です 。準中型免許では車両総重量7.5トン未満、中型免許では11.0トン未満、大型免許では11.0トン以上の車両が運転できます 。

参考)普通免許で乗れるトラックは何トン?免許の詳細と普通免許で運転…

このような段階的な免許制度により、車両の大きさや重量に応じた適切な技能を持つドライバーのみが運転できる仕組みが構築されています。

車両総重量が自動車重量税に与える影響

自動車重量税の算出方法は車種によって異なり、乗用車(3ナンバー・5ナンバー)は車両重量を基準とし、貨物車(1ナンバー・4ナンバー)や特種用途自動車(8ナンバー)は車両総重量を基準とします 。

参考)自動車重量税に関わる「車両重量」と「車両総重量」について詳し…

乗用車の重量税:0.5トンごとに年額4,100円(新車登録から12年目まで)

参考)https://www.sonysonpo.co.jp/auto/guide/agde092.html

軽自動車の重量税:車両の重さに関わらず定額で年額3,300円

貨物車の重量税:車両総重量により段階的に設定

経年車については13年以上で税額が上がり、18年以上でさらに増額される仕組みとなっています 。

車両総重量の隠れた計算ポイント

車両総重量の計算において、意外と見落とされがちなポイントがあります。トラックなどの貨物車では、クレーンやテールゲートリフタなどの特殊装備により車両重量が重くなり、その結果として最大積載量が減少することがあります 。

また、バイクの場合は運転者一人を55kgで計算し、定員2名のバイクでは車両重量に110kgを加えた数値が車両総重量となります 。さらに、2008年6月以前は乾燥重量を表示していたため、現在の装備重量とは15kg以上の差が生じる場合もあります 。

参考)バイクのスペック表を読み解く! 今と昔では「車両重量」が違う…

道路交通法の改正により2022年5月13日から積載制限が緩和され、制限外積載許可なしで運搬できる積載物の大きさや積載方法が拡大されました 。これにより従来よりも効率的な物流が可能となっています。

参考)2022年5月から自動車の積載制限が見直されました!

全日本トラック協会の車両総重量と積載量の詳細解説はこちら

自動車重量税における車両重量と車両総重量の違いについて詳細はこちら

国土交通省の軸重計算方法に関する公式文書はこちら

A-Premium トランスミッションオイルクーラー 最大ヘビーデューティー 40ポンド 車両総重量交換用 # LPD47391