トランスミッション構造図解

トランスミッション基本構造の仕組み

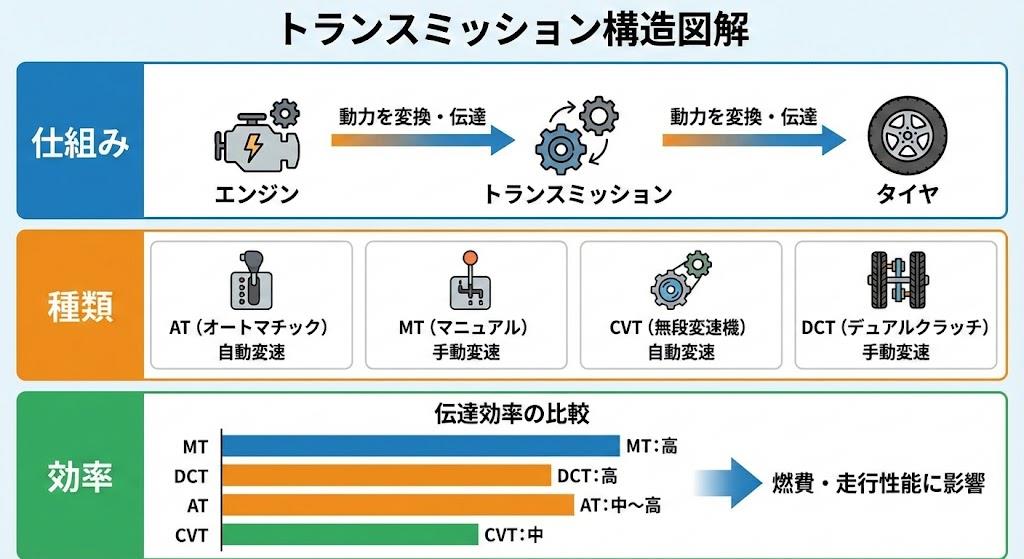

トランスミッションは、エンジンの回転力を車輪に伝達する際に、最適な回転数とトルクに変換する装置です。トランスミッション内部には複数のギア(歯車)が配置されており、これらのギアの組み合わせを変えることで変速を実現しています。

参考)トランスミッション基礎講座|ユニバンスアカデミー|株式会社ユ…

基本構造として、メインシャフトとカウンターシャフトという2つのシャフトに複数のギアが配置されています。これらのギアは常にかみ合った状態ですが、シャフトとは連結されておらず、シフトレバーで選択された一つのギアセットのみがシャフトと連結され、動力を伝達する仕組みです。

参考)車のトランスミッションとは? MTとATの違いや種類、仕組み…

発進時や上り坂では低速ギアで力強く進み、通常走行や高速走行では高速ギアにしてスムーズに走行します。これにより、エンジンにかかる負荷を抑え、より効率よく自動車を走らせることができます。

参考)トランスミッションの構造や種類、故障時の対処法をわかりやすく…

トランスミッションのギア構造と変速原理

ギアの組み合わせによって、小さな力を大きくしたり、大きな力を小さくしたりすることができます。トランスミッション内部のギアは、始めから組み合わされた状態で配置されており、ギアの組み合わせ自体を変えるのではなく、どのギアセットをシャフトと連結するかを切り替える構造です。

参考)https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/0902/06/news133_2.html

変速時には「スリーブ」という部品をシャフト上でスライドさせることで、選択されたギアとシャフトを連結します。この際、「シンクロナイザリング」という部品が重要な役割を果たします。シンクロナイザリングは、ギアとスリーブの回転数を同期させることで、スムーズな変速を可能にし、ギアの損傷を防ぎます。

参考)トランスミッションの仕組み(MT編)-自動車リサイクルパーツ…

マニュアルトランスミッションの段数は、ギアセットの数によって決まります。5速MTの「5」という数字は、トランスミッション内に5つのギアセットがあり、5段階でトルクと回転数を変えることができることを示しています。段数が多いほど細かな変速ができ、燃費向上が期待できますが、質量の増加やサイズの大型化というデメリットもあります。

トランスミッションの種類別構造図解

現在の自動車で使用されている主なトランスミッションは、MT(マニュアル)、AT(オートマチック)、CVT(無段変速機)、DCT(デュアルクラッチ)、AMT(セミオートマ)の5種類です。

参考)車のトランスミッションとは?基本構造や種類まとめ!

**MT(マニュアルトランスミッション)**は、ドライバーがクラッチとシフトレバーを操作し、歯車の組み合わせを変更して変速します。動力伝達効率が95%以上と高く、燃費性能に優れています。構造がシンプルで低コストなため、新興国や欧州で普及しています。

参考)今さら聞けないオートマ車(AT)とマニュアル車(MT)の違い…

**AT(ステップAT)**は、遊星歯車機構の各歯車にある多板クラッチを油圧制御することで、自動的に変速を行います。変速操作が不要で簡便ですが、内部構造が複雑なため、多段化すると重量が増し、コストも高くなります。

参考)オートマとマニュアルの違いは何?それぞれのメリットデメリット…

**CVT(無段変速機)**は、クラッチやギア自体がなく、ベルトとプーリー(円錐状の滑車)で変速する点がATとの大きな違いです。2つの可変径プーリーとベルトで構成され、プーリーの溝幅を変えることで無段階の変速が可能です。低コストで製造でき、変速比が幅広いためエンジンのパワーを最大限に利用できますが、ハイパワーなエンジンへの対応が苦手です。

参考)新卒採用で知っておくべき自動車用語:CVT(無段変速機)とは…

**DCT(デュアルクラッチトランスミッション)**は、クラッチを2つ持ち、1速・3速・5速を片方のクラッチが、2速・4速・6速をもう一方のクラッチが担当します。奇数変速段と偶数変速段を交互に接続して変速するため、素早いギアチェンジが可能です。ATなのにクリープ現象(アクセルを踏まなくてもゆっくり進む現象)がないことが特徴です。

参考)自動車トランスミッションへの期待~まだまだ進化が続く

**AMT(セミオートマトランスミッション)**は、MTをそのまま自動化したものと考えてよく、MTの燃費性能とATの利便性を両立しようと開発されました。ドライバーが行う変速操作をECUが油圧やモータで自動制御します。伝達効率に優れていますが、変速時に動力が伝わらない「トルク抜け」が発生します。

トランスミッション構造とオイルの役割

トランスミッションオイルは、ギア間の摩耗を軽減し、摩擦を低減して出力を向上させる重要な役割を果たしています。適時に交換することでトランスミッションの耐用年数を延ばすことができます。

参考)ミッションオイルとは?交換時期・交換方法・費用・選び方を解説

MT車のミッションオイル交換の目安は、走行距離約2万~3万kmまたは前回交換時期から2年が経過したタイミングです。AT車専用のミッションオイル(ATF)も同様に、走行距離約2万~3万kmまたは約2年での交換が推奨されます。

参考)ミッションオイルの基礎知識と交換時期!効果や交換方法まで徹底…

ギアチェンジがスムーズにおこなえなくなった場合や、異音が発生する場合は、走行距離や前回交換時期を待たずにすぐに交換することが推奨されます。日常的に長距離運転をする人は使用頻度が多く、劣化する時期も早まる傾向があるため注意が必要です。

参考)ミッションオイルの交換時期は?しないとどうなる?整備士が解説…

各メーカーの構造構成は同じではなく、交換時期も異なるため、車を購入したときに持参した整備書を参照することが重要です。また、交換時には他のモデルのトランスミッションオイルを選択せず、元の工場指定のものを使用する必要があります。異なるオイルはトランスミッションの冷却と熱放散のニーズを満たすことができず、モデルによって粘度も異なるため、2つの異なるオイルを混合すると性能に影響を及ぼします。

参考)シャーシとトランスミッションのメンテナンスに関する知識 - …

トランスミッション構造と燃費効率の関係

トランスミッションの種類によって、燃費性能と効率は大きく異なります。MT(マニュアル)は動力伝達効率が95%以上と最も高く、損失が少ないため燃費性能に優れています。構造がシンプルで、ギアの組み合わせを直接的に変更するため、エネルギーの無駄が最小限に抑えられます。

参考)CVT、AT、MTの燃費性能と効率:どのトランスミッションが…

CVT(無段変速機)は、エンジンの回転数を最適な範囲で保ちながら無段階で変速するため、エンジンの効率を最大化し、燃費性能が向上します。特に低速走行やアイドリング時に優れた燃費性能を発揮するのが特徴です。

参考)CVT車とは?とAT車との違いとメリット・デメリットについて…

従来のAT(オートマチック)は、変速時の動力損失が大きく、燃費面でMTに劣るとされていました。しかし、近年ではATの燃費性能も大幅に改善されており、多段化技術の進歩によりCVTに匹敵する効率を持つものも増えてきています。

参考)ATとMTの燃費はどっち がいい?両方運転した筆者が解説

トランスミッションの多段化は、細かなトルクと回転数を発生させることができるため、より最適な走行条件を選択でき、燃費の向上が期待できます。ただし、段数を増やすとギアの数が増え、質量の増加やサイズの大型化という影響もあります。変速時の損失、特に低ギアでの損失は出力の10%に達することもあるため、構造設計と効率のバランスが重要です。

参考)301 Moved Permanently

トランスミッションの基礎的な仕組みと構造を学べる専門サイト

トランスミッション内部のシフト機構とシンクロナイザーの詳細な解説